扫盲运动是一项伟大的工程,它凝聚了农民对知识的强烈追求。过去,农民的文化素养较低,这一问题亟待解决。于是,国家果断行动,将扫盲工作重点放在农村,一场声势浩大的运动就此拉开序幕。

扫盲运动的组织架构

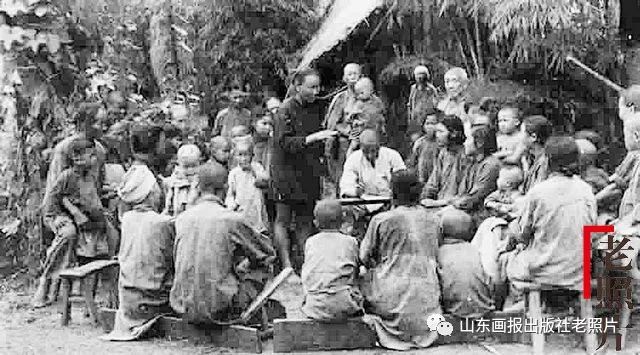

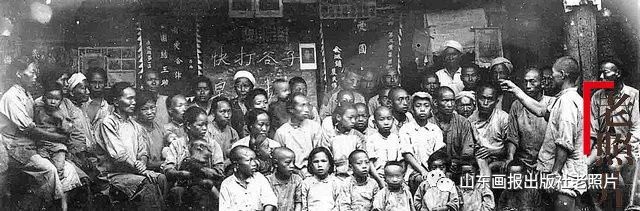

自1950年开始,各地成立了扫盲委员会和办公室,这样的组织形式为扫盲工作提供了坚实的领导力量。乡镇配备了专职干部,使得扫盲工作得以深入到最基层。以某些县为例,这些干部深入到各个村庄,积极动员农民参与。每个村庄都开设了农民夜校,夜校成为了农民获取知识的关键场所,大家晚上聚集在一起学习。

同时,扫盲活动设有明确的职责划分和坚实的组织支持。从县级到乡镇,再到村落,逐级推进,保证扫盲任务有条不紊地展开,资源得到有效分配。

学习形式的灵活多变

依照“农闲时段多学习、农忙时段少学习”的规律。这个规律很贴合农民的实际需要。在农闲季节,比如冬天,不少地区会增强学习力度。比如某个乡村,他们安排了集中的学习活动。

在农田劳作间隙,他们开设了学习班。比如,在庄稼收割完毕后,农民们会在休息时复习生字。这种学习方式既不干扰农活,又确保了学习时间,灵活性很高。

特色识字课本

当时编写农民识字课本颇为用心。比如,《农民速成识字课本》一度广受欢迎,书中用韵文形式编写,如“日月光,照四方,天上明,地下亮,毛主席,共产党,领导咱,有力量”等,读来朗朗上口。这种编写方法使得文化水平较低的农民更容易理解和接受。

课本内容与现实紧密相连。其中既包含生活常识,又巧妙地融入了思想教育。农民在学习的途中,不仅学会了认字,还受到了思想的熏陶,对国家和党的感情也愈发深厚。

速成识字法的推广

祁建华的速成识字法效果显著。1952年5月,教育部发布文件,决定推广此法。河北成为首个实验区域。不久,其他地区也纷纷开始尝试这种教学方法。山西、东北、天津等地推广后,效果十分明显。

推广之后,参与扫盲识字的人数显著增多。1953年,约有两千万工人和农民加入了学习行列,其中约七百万人选择了这种方法。这一成就,对当时的扫盲活动起到了显著的促进作用。

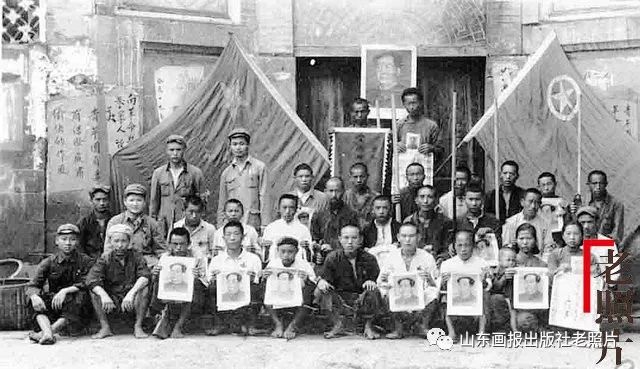

青年扫盲队的力量

团中央在扫盲运动中扮演了关键角色。1955年12月,他们决定在七年内消灭青年文盲问题。次年1月,他们又发布了建立青年扫盲队的指令。全国农村的团组织纷纷响应。大量农村知识青年被动员组织起来。

农村的知识青年们承担了教师和辅导员的职责,这不仅凝聚了农村青年的力量,也缓解了师资短缺的问题。自1955年起,全国范围内农村地区成功扫除了七百多万文盲,这其中青年扫盲队伍的贡献尤为显著。

运动中的浮夸与成就

扫盲活动里,有些地方夸大其词,声称“三天内就能彻底消灭文盲”,最快的地方用时不到五小时。1958年,四川仪陇虽有“大跃进”的口号,但运动后来受影响而暂停。

不可否认,扫盲运动使众多农民初步接触到了知识文化,为改变农村的落后状况迈出了关键的一步。例如,许多农民现在能够进行简单的记账和写信。

扫盲运动意义重大,你是否见过类似能改变众人命运的举动?亲爱的读者们,对于这场扫盲运动,你们有何看法?欢迎留下评论,点赞并转发这篇文章。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://www.itok365.com/html/tiyuwenda/9634.html